› 食べて地球にやさしくなる。 › 2017年07月

› 食べて地球にやさしくなる。 › 2017年07月最新情報は、ショップマドレFacebookページで随時更新中。

Facebookアカウント持っていなくても見られます(そのはず)◎

2017年07月09日

「私とマドレ①」長い長い長い長い長い長ーーーーーーい振り返り。

ブログを書こう、書こうと、思いながら、向かいながら、それでもなかなか進まなくて早1週間(超えたね)。

1年目に何よく聞いていたか思い出せない。けど確実に効いていたのはthe Kinks。

準備期間を含めると、マドレとしての7年4ヶ月を終えました。

これまでありがとうございました。

さぁここに、一体何を書いたらいいのだろう。

書いてもまとまらず、を繰り返して執筆4回目。

もう、つらつらと思いつくままに綴ることにします。

だからおそらく時系列もバラバラ。できるだけ修正せずに行きます。

実に不思議な7年間でした。

もう、不思議。

なぜ私がマドレをすることになったのか、もたまたま。

たまたま家の会社が、米粉製粉機を開発してきて、

(大学時代から米粉パンの試作をよく食べていた。)

たまたま、私がオーストラリアで旅をしながら生きる意味を考えまくって鬱っぽくなっていて

”この世の役に立つ”ということが、偽善的な意味ではなく、自分にとっての生きるための糧になる、

だから、私が生き延びるためには、何かの役に立ちたい、ということに気づいたその頃(2009年終わりくらい)、

日本では米粉ブームが来ていて、後発メーカーからうちの製粉機が叩かれ、

「細かい粉でないと美味しいものができない」という”常識”を作られ、

父はあまりの多忙と心労で運転中に眠りかけて何度か危ない目に遭っており、

このままでは危ない!と、父がずっと構想していた”アンテナショップ”がいよいよ必要になった。

生き延びるためには何かの役に立つことだと気付いたgrape pickingの頃。

(これまでオーガニック農場回っていた時よりも、この農薬バンバンのぶどう農園で、

ひたすらぶどうを狩っている方が、精神的に安定する矛盾。)

隣に住んでいたのはトンガ人たちだった。

フェフェハッカ。ていう挨拶を覚えた。日本人はゼロ。

イギリス人だらけ、ほぼヨーロッパ系、韓国人少し。

ヨーロッパ系の人たちみんな大きくて、小人になった気分。

一方、オーストラリア・シドニー時代には、2〜3日に1回、ヴィーガンケーキを焼いて人にあげていて、

割と回りに好評で、特にたまたまルームシェアしていた1回り上の日本人女性・みちよさんが、

永住ビザを取るために、調理学校に行っている人で、私のケーキを気に入ってくれ、

カフェに卸すことをすすめてくれたり(実現はしていない)、

(みちよさん、厳しい人(ていうか私が超ふわふわしていたから)だったから余計に嬉しかったのだな。元気にしてはるかなぁ。)

シドニーはマーケット文化が盛んなので、いろんなマーケットに行きまくる中、

大好きなGlebe Marketで、一度自分のケーキをマーケットに出せないか挑戦してあえなく撃沈しつつも、

それでも、自分の中で、なんとなく”いつか”の目標のようなものになっていた。

(その後長らく忘れることになるけれど。)

基本的に小麦で作っていたけれど、米粉を日本から送ってもらったりして作ってもいた。

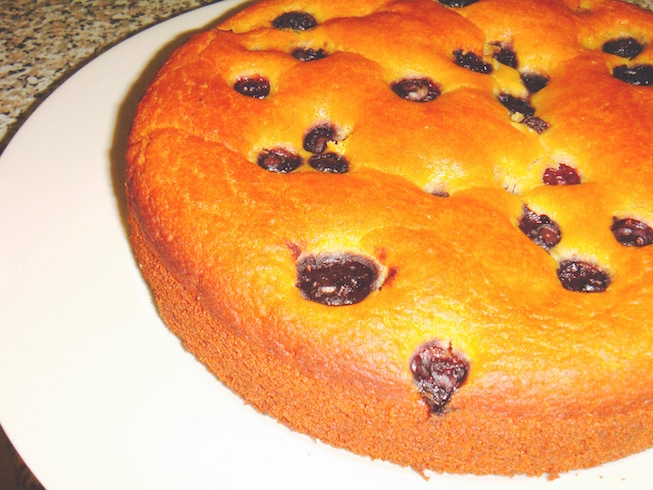

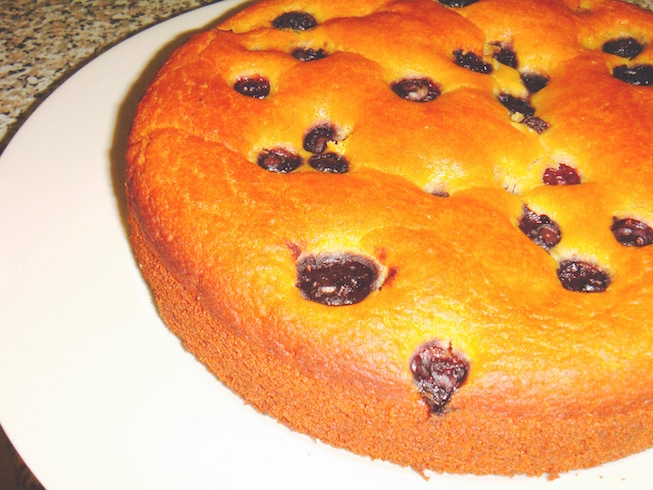

(マドレ1年目のポスターやウェブサイトに乗っけていたケーキの画像は、シドニー時代に米粉で焼いたヴィーガンケーキだった記憶。)

1年目から知ってくれている人はもしかしたら見覚えがあるかもしれない、

シドニー時代に作ったブルーベリーの米粉のケーキ。

オーストラリアはスーパーででっかい袋のオートミールが普通に売ってるので、

グラノーラも好きなよう〜に作っていた。これがマドレグラノーラの原点ね。

そんなこんなで、もうオーストラリア生活に限界を感じていた私は、

アンテナショップを立ち上げる手伝い、ということでとりあえず一時帰国のつもりで、2010年2月に帰国。

まだビザの期間残ってたし、一時帰国のつもりではあったけど、

同時に、”もうオーストラリアはお腹いっぱいやな。多分戻ってこんやろな。”と思いながら飛行機に乗ったのを覚えている。

そこからまずは、米粉製粉機のアピールに、多分幕張メッセとかの展示会に手伝いに行き(着物で行った記憶。)

そのままの流れで、アンテナショップ立ち上げに向けて本格始動。

名前を考え、(むっちゃいっぱい候補を出したけど、結局社長の一声でショップマドレに決定。

この時の候補の中に、その後活躍することになる”&”が入っていたのだ。)

なーんにも知識も経験もない状態でよくわからないまま加工施設の図面を書き、

大量のゴミを捨て、家を建て替えていた頃居住スペースだった場所が、マドレの厨房に変身。

毎年出店してきた6月の”信長まつり”でPR、翌週土曜日にオープンに決定し、

チラシを作ったり、ウェブサイトもデザインからコーディングまで自力で吐きそうになりながら泣きながら作成。

そして帰国直後にたまたま父の紹介で、西の湖で自然農でお米を育てているご夫婦に出会う。

(オーストラリア時代、パーマカルチャーやバイオダイナミックの畑でWWOOF中に出会ったけど、

ずっと福岡正信のわら一本の革命が気になっていて、それを読んだ時、かなり救われた。

その当時のエピソードは、NPO木野環境さんのぼちぼちと京都内「京都と本とエコと私」に記事あり。懐かしい。

その時から、”自然農”がキーワードになり、まさかの安土で、出会う、縁。)

オープンしたはいいものの、最初は幼稚園のお母さんたちが来てくれたけれど、

ただ開けてたらお客さんが来るというものではない。ということを痛感。

それでも東洋商会の存在・そして父の存在のおかげで、

オープン直後にe-radioで川本勇さんの番組に父と出演したり、

何か忘れたけど、ロンブーの淳が出ている城の番組でお土産のお菓子「パンデロー」を作ることになったり、

(今思うと、クオリティとか色々もう恥ずかしすぎて、穴があったら入りたい。今のお菓子食べ直してほしい、て感じやけどね。)

お江の撮影で出演者・撮影スタッフにコスクランを食べてもらい(上野樹里ちゃんが気に入ってくれたらしい、と聞いた。)

何かしら不思議な動きをしていた。

でも、私は当時ヴィーガンのおやつ担当で、

キヨミとフジイはノンヴィーガンの、シフォンやシュークリームを主に作っていたのだけど、

びっくりするくらい、ヴィーガンは売れない。

グルテンフリーなんて言葉も、今は大分浸透してきたけど、オーストラリアでは当たり前だったし需要もあったけど、

全然何も価値がなかったし、ヴィーガンも需要がなかった(届いていなかった、というべきかもしれないけれど)。

とにかくいつもヴィーガンのおやつが見事に売れ残っていた。

マドレ1年目の写真、パソコン一度壊れた時にほぼすべて失ってしまった模様でみつからない。

ので、代わりに、シドニー時代のケーキの写真。お気に入り、ブラウニー的なケーキ。

ホームステイ先が、コーヒーミルを持ってはったので、それでくるみを粉にして入れていた。

でも、ボールというアイテムがなくて、なんかおしゃれなでっかい器を代わりに使ってケーキを作っていた。

だいたい、ワインを飲みながら。最高ね。

そんな時、西の湖自然農で出会った安土のかあちゃんから、

「ミツバチの羽音と地球の回転」上映会の出店のお誘いを受ける。

それが、初出店。

その時に、のちに理事をすることにもなるNPO碧いびわ湖や、

のちに、憧れであり、戦友にもなる、ジェントレコさん、

その後一つの出店ベースとなる小舟木エコ村のマーケットを紹介してくれ、

まどれ市のレギュラーメンバーにもなり、

おうち作りのお手伝いも行かせてもらうことになったワイルドキッチンさんに出会い、

一気に世界が広がることに。

(その時のブログ記事はこちら。憧れのOpen Sesame!さんがお隣やったらしい。しかも”テンペがおいしい”て書いてるぞ、私。笑)

おそらく、性格上、ひたすら待ちの体制である、お店よりも、

出店で攻めていく感じの方が合っていて、

エコ村マーケットの出店を始める。

ここでまた素敵な人たちに出会い、本当に素敵な人たちばかりで、

むっちゃ楽しいし、美味しいもんばっかりやし、さいこーなんやけど、

自分の色がないことに悩む。

みんな、自分の色を持っている。

百菜劇場さんのブログから画像を拝借。懐かしい。

ブログによると、私は、「自家製柚子味噌と畑の大根のキャラメリゼの玄米マフィン」とか

出していたらしい。攻めまくりだな。

でも、大根のキャラメリゼにはまりまくっていたのはむっちゃ覚えている。

地産地消を徹底的に目指していたので、いろいろ試していた記憶。

夏には、皮から作った生春巻き出していたね。

そしてもう一つの出店ベースだったのが、G-netしがでのチャレンジショップ。

こっちは、ひたすら辛かった。出店が苦痛で仕方なかった。笑

修行。

本来は、チャレンジ講座を受けた人がチャレンジショップを出すのだと思うけど、

そんなステップを踏んだわけでもなく、たまたま小学生時代にやっていたガールスカウトの団員長が、

関係者で、声かけてもらって、よくわからんままで出店することに。

なので、とにかく修行。

待ってるだけでは全く人は来ない。そんな日々。

でも、出店するから作らなければいけない。でも、人は来ない。

とにかく、人が来ない。

マーケットだったら、他の出店者もいてるから、人は来てくれやすいけど、

得体の知れない1店舗のみ、もしくは+安土夢さんとの2店舗のみで、

自分たちで広報しない限りは全く人に知られることのない状況で、とにかく、人が来ない。笑

とにかく、あまりにもあんまり人が来なくて辛かったため、この時に、広報の重要さを痛感。

エコ村出店時に、確かYuさんに相談した時に、滋賀咲くブログをすすめられ、始めることに。

(それまではgooブログを使っていた(☆)。そして、Facebookは日本ではまだ全然認知度なかった。)

そしたら、そのおかげで、ブログ見ましたー!というお客さんが増え始め、

書くのも面白くなって、むっちゃ書いていた。

マドレ1年目といえば、これ。初代地産地消マップ。確か、Fantastic Marketに出店した時に作った気がする。

当時、何かと封筒の裏に書いていた。今でも基本的にこの考えは変わっていない。

そして多分、自分の色がないことに悩む中で出た一つの形が、”着物”で、

まどれ=着物 になるべく、出店の時はほぼ着物、店舗営業の時も、着物、

どこかお出かけ、て時も、かなり着物を着ていた。

(一応理由を説明しておくと、オーストラリア時代はいかに見た目を気にせず過ごすか、ということに賭けていて、笑

化粧はしない、服は気にしない、みたいに半分意識的にしていて、プラス自給自足を目指してもいたので、

本当は素材からすべて作りたいけどそうはいかないため、そして環境負荷なども考えると新品を買う気にはなれず、

服はすべてチャリティーショップでゲットしていた。真面目だな。笑

プラス、日本に着いて、どの店も、ほぼ同じようなものばかり置いているということになんだか違和感を感じて、

お金のめぐりとか色々考えると買い物する気にはならず、もらいもんの服ばかり着ていたけれど、好みとは限らない。

そんな中で、思いついたのが、おばあちゃんの着物。当時の自分の中で、エコ、そしてロックの形。)

大学時代から着物の教室に通っていたけど、

私は頭での理解(理屈?)がどうしても必要なのと、単純に好奇心旺盛なため、

何のためにこれをするのか、とかを知りたいので色々質問するのに、

イケズ(今のレベルではダメ、的な。)をして全然教えてくれなかったため、

本当に全然上達しなかった。

常に頭の中がはてなマークで埋め尽くされていて、一度はてなマークが浮かぶと、

本当に、はてなマークが脳を占拠するので、次の情報が入りにくい状態になってしまうのだ。

なんて面倒臭い性格だろう!

お金もかかるし、全然欲しくもない変なデザインのものを買わざるをえないし、

でも、資格は取れてしまう、そんなシステムの歪みにも疑問を感じてしまう、自分。笑

(でも資格に興味はない。だからってできるわけじゃないし、私の場合。だから余計に混乱する。はぁ面倒くさい性格!笑)

しかし、帰国後、kancoちゃんの紹介で行き始めた着物教室が、

先生もロック?ファンキーで、一人でチャゲアスのライブにいくような人で、

着丈が短ければブーツを、ゆき(袖の長さ)が短ければ、アームウォーマーを、

みたいな人だったし、半幅帯で自由に帯結びしてもいいてスタンスで、

へんてこな質問にもちゃんと答えてくれはったから、

そのおかげでグッと着物の世界が広がって、楽しくなった。

その時の先生にはほんまに感謝している。

その代わり、私は半幅帯しか結べない。笑 (自分でそれを選んだんやけどな。)

そして、どうやら布に関してはこの上なく不器用であるらしく、未だに、

なんで?てことがうまくできないから、完璧な着こなしはできないけれど、

それでも今、着ようと思ったら、ちゃんと手が覚えているので、着れる。

当時のお気に入りコーデ。

もう、話が反れまくりだな。

まぁ、いい。雑記だね。まだ1年目の話やのに。

(ちなみに着物を着なくなったきっかけは、地球食さんのたましいの里まつりの時に、

男物の着物で”仮装”で出店して、あまりにも男性着物が着るのが楽すぎて、

女物の着物を着るのがバカバカしくなってしまったためだ。はぁ!なんてくだらない理由なんだ、我ながら。笑

そして、夏は暑い。)

これな。

とまぁ、そんな感じでした。

1年目、もう一つ転機となったのはおそらく、2011年にびわ湖放送で放送された「おうみをDIG ZAG」に出演したこと。

この時に合わせて、まず、店舗暖簾をデザインした。

そして、やはり多くの人に知ってもらう大きなきっかけになった。

番組スタッフの人たちも本当に本当に本当にみんな素敵な人たちばかりで、

そういう意味でもかなりいい刺激になったし、相当な励みになった。

この時にももちろん着物で出演していて、

でも、オーストラリア旅時代のことも紹介してくれはったのだ。

私の原点となった、電気ガス水道なしの暮らしをしていたタスマニア時代の写真とともに。

(人生で一番肉体労働をした時期。毎日ツルハシで穴掘り&土運びで、飲み水は川からタンクで運び、

お風呂はあるけど水がちょっとな感じだったので、川で全身&服を洗っていた。詳しくはこの記事へ。)

撮影の様子。懐かしい。

この放送をファブリカ村さんが見てくれてはって、その縁で、2011年4月に人生初の出張カフェをすることになったのだ。

一方、2011年1月から、近江八幡市商工会議所でも仕事を始めることになる。

こちらの事の発端は、マドレ1年目に父が無理矢理ねじ込んだ、海外からの視察?研修?のアジア人対象の、

西の湖での環境学習でのスピーチ(英語)。

この時に、”食べて地球にやさしくなる”についてスピーチを5分ほどして、

その時に、商工会議所の会頭になる秋村会頭が来てくれていたことがきっかけ。

むっちゃ嫌やって文句ブツブツ言いながら準備したけど、やってよかった、と心の底から思う。

任された仕事は、”ワールドカフェの開催”と、公報誌「草の根まんだら」の一部ページの担当(1号と2号のみ)。

(これによりまた新たなつながりが増え、自分の中で”まちづくり”的な要素が一つの軸として加わることに。)

ワールドカフェ、というのは、拡散型の話し合いの場で、

”カフェ”のような雰囲気で、お茶とかお菓子とか飲みながら食べながら、

たまに席替えもすることによって化学反応も起こしながら、

一つの問いに関しておしゃべりしながらアイディアを出していく、一つの話し合いの手法、みたいなもの。

フジイのミイラ男のシューも、どうやら1年目のハロウィンで登場していたらしい。

”まちづくり”的な位置付けで、イベント企画をすることになったのだ。

これまでイベント企画なんてやったことない。

右も左もわからない状態で、とにかくワールドカフェやファシリテーションのワークショップに行きまくり、

周りの人たちの力も借りながら、なんとかイベントを開催。

もう、本当に、周りの人たちのおかげでできた、としか言いようがない。

これが、生まれて初めてのイベント企画で、その後、キャンドルナイトやまどれ市を始め、

いろんなイベント企画につながっていくことになる。

そして同じ頃、先述のおうみをDIG ZAGの縁でファブリカ村での出張カフェをすることになる。

キッシュのランチ。

カフェするなんて、全くの初めてで、その時はむちゃくちゃやりたいというわけでもなかったけど、

気がついたら、カフェをすることになっていた。不思議。

そういうもんだ。

この頃、おからクラッカーにはまっていて、初めてパッケージデザインをすごく褒められて

嬉しかった記憶がある。

当時は持ち帰り袋も手作りだったのだけど、

おからクラッカーは、いらなくなったDMハガキを使って、

箱みたいなパッケージを作っていた。

ついでに酒粕クラッカーも、日本酒の升をイメージした箱をこれまた、

会社にあったいらないファイルみたいなんで一つ一つ手作りしていた。

(初期の頃のお気に入りのパッケージ2つ)

そして、このカフェで、エイコちゃんに出会うことになる。

これが、マドレにとっての最大の転機だったのではないかと今でも思う。

<続く>

続くのか?笑 まだ1年目途中やし。笑

Sydney時代に一番聞いたかもしれないのはこの曲。

It's your life, and you can do what you want.

Do what you like, but please don't keep me waiting, please don't keep me waiting...